- Et maintenant, tu vas faire quoi ?

Ça, je n’en avais aucune idée.

J’étais resté comme un con, au départ de l’aéroport, à regarder décoller les avions, sans trop savoir lequel d’entre eux emportait mon amie à l’autre bout du monde. Qu’étais-je supposé faire ?

Nous nous étions rencontrés deux ans plus tôt, et presque au même endroit. Elle avait eu mon numéro par un ami commun qui savait que je cherchais un colocataire en attendant de trouver un emploi. Son-Mi s’était présentée comme exchange student, en France pour deux ans, et nous savions depuis le début qu’un jour ou l’autre elle rentrerait chez elle. Lorsque nous sommes sortis ensemble, nous étions trop heureux pour y penser.

Ce n’est que lorsque je vis le billet d’avion de mes propres yeux que je me rendis compte que la vie allait bientôt m’arracher ce que je possédais de plus précieux.

Qu’étais-je supposé faire ? Devais-je l’accompagner ? En Corée du Sud, où je n’avais ni famille, ni amis, ni emploi, et dont je ne connaissais pas la langue ? Devais-je sacrifier ma vie et mes études pour avoir la chance de passer ma vie avec elle ?

Elle non plus, ne pouvait pas rester en France. Son visa n’était valable que pendant la durée de ses études en France, et là bas, un emploi, une famille des amis l’attendaient. Lui demander de rester, c’était trop lui demander. Je n’ai pas eu l’égoïsme de la laisser hypothéquer sa vie pour moi.

Mais si je lui avais demandé, elle l’aurait fait.

Dans la voiture qui me ramenait à la maison, Peter, un autre étudiant en échange, essayait de me réconforter, à sa manière.

- So, what happened, bro ?

Je savais très bien ce qui s’était passé, et cette réponse-là était facile.

- Life happened.

Quand il a été temps pour elle de rentrer, nous avons opté pour le réalisme, et nous nous sommes séparés. Nous nous sommes embrassés dans le terminal de l’aéroport, au milieu de tant d’autres couples qui se disaient tous les mêmes mots, qui se faisaient tous les mêmes promesses baignées de larmes. Et finalement elle avait passé le portillon métallique sans cesser de me regarder, non sans un dernier accès de faiblesse.

Quelques mots, griffonnés dans une langue que je ne comprenais pas.

- L’adresse de mes parents… Je t’aime.

C’était la première fois qu’elle prononçait ces trois mots, mais au milieu de ce terminal de béton, ils résonnèrent dans le vide.

Je regardai le morceau de papier. J’avais sincèrement aimé Son-Mi, plus que n’importe qui d’autre. Mais ce morceau de papier échappait à ma compréhension. Nous avions décidé de nous quitter, c’était inéluctable, je n’avais pas le temps ni les moyens de lui rendre visite, et elle non plus, et elle le savait.

- Dès que tu peux, viens me rejoindre. Je t’attendrai.

Elle m’embrassa et passa le portillon, sans me laisser le temps de réagir, et en un geste elle était partie. « Je t’attendrai » ? Etait-ce une demande en mariage ? Ou simplement la promesse irréaliste de nous revoir un jour, après des années d’attente et de séparation ?

Moi, je n’y croyais pas. Même si je trouvais un travail dans son pays, rien ne serait plus pareil. Nous cesserions d’être les deux étudiants un peu fous, un peu tête en l’air, mais désespérément amoureux.

A la seconde où elle a passé le portillon, j’ai senti mon amour faiblir, et lorsqu’elle fut partie, je ne sentis plus rien, à part une sensation de grand vide. Ces deux ans, je les chérirai toute ma vie, comme on chérit un amour d’enfance, qui disparaît sous le poids des années mais nous hante à jamais.

Il m’aime, et je l’aime. Le reste n’a aucune importance, car je sais, tout au fond de moi, que nous sommes faits pour être ensemble. Nous avons vécu deux ans d’amour parfait, et pour rien au monde je ne renoncerais à cela. Je l’attendrai le temps qu’il faudra, trois ans, dix ans, quinze ans…

Nous nous reverrons. C’est notre destinée.

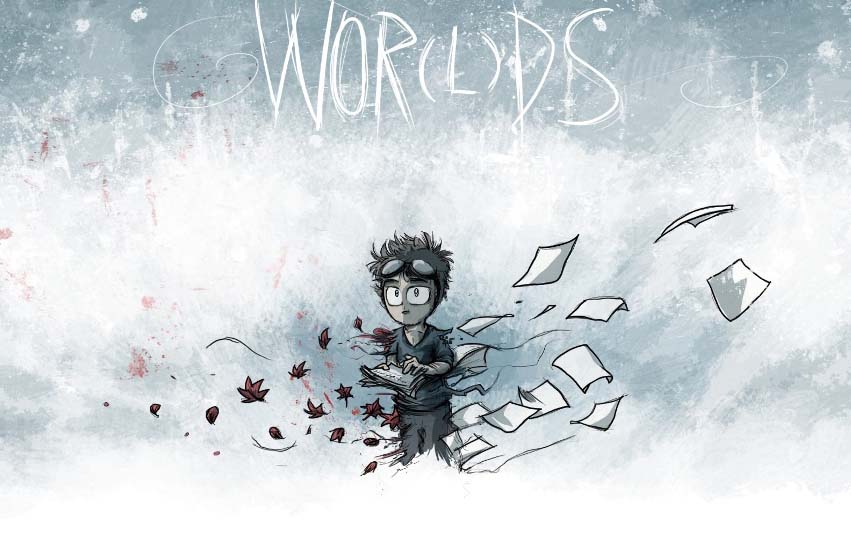

Mais voilà que je me décide soudain, et je déchire l’adresse, en petits morceaux, que je glisse par l’entrebâillement de la fenêtre. Des symboles épars volent sur le bitume, parfois soulevés par le passage d’une voiture, mais pour moi, il est trop tard. Je suis loin devant.

- Quelle blague.

Le morceau de papier reste pourtant imprimé dans mon esprit, comme une tache minuscule sur un papier immaculé.